决策的背后有什么?

李庆丰

封建帝王时代已经是“过去”,重大决策逐渐形成了程序,似乎避免了很多战略性失误。有时候程序也是唬人的。例如,1955年7月,全国人大一届二次会议上,全体人大代表一致举手通过修建“三门峡水库水利枢纽工程”。表决之前,从1954年开始,苏联和中国专家120余人,行程12000公里,已经进行了黄河现场大勘察。

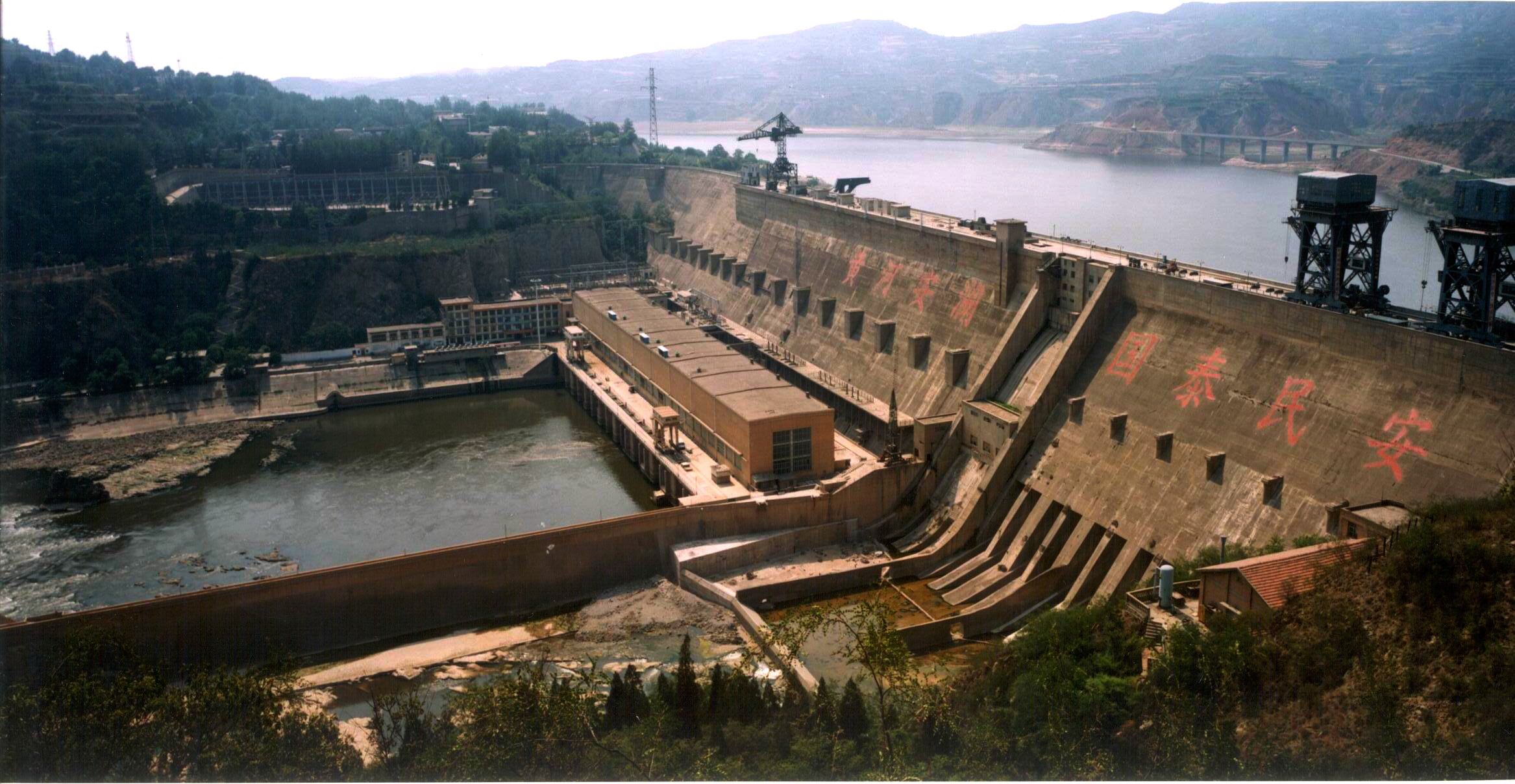

三门峡水库位于河南、陕西两省交界地带,修建的初衷是“黄河清”——通过修建一条高100多米长700多米的混凝土大坝,将黄河中上游的泥沙拦截住,实现下游黄河水“清如许”。顺便再来个一石三鸟:同时实现发电、灌溉、航运。

当时所谓“圣人出,黄河清”,这是一个浪漫家时代的任性决策。三门峡水库大坝投入使用后,一年多时间拦截泥沙15亿立方米。这些泥沙往哪里去?泥沙淤积向黄河上游延伸,并倒灌入渭河、洛河等支流。河床抬高,水患频发,土地盐碱化,已威胁到以西安为中心的整个关中平原的存在。大坝下来的水清了,也有问题,不断冲刷下游松软的泥沙河床;下游的泥沙被掀起来裹走,造成河流乱改道,下游堤防都巩固不住了。

至今,三门峡大坝反复改建重修、加管打洞,耗费了巨量的人力、物力、财力,折腾了50多年,徒劳无益地搬迁了潼关等几座历史文明古城,最终却不得不回到原点——力争变成无库和无坝的自然状态。

除了浪漫家的任性,还有经验家的自信。最极端的例子是守株待兔:战国时期宋国有一个农民,看见一只兔子撞在树桩上死了,于是他便放下锄头每天在树桩旁等待,希望再得到撞死的兔子。

更有理论家的论证。例如,人民网作为国家重点新闻网站的排头兵,高层会议反复论证:谷歌退出中国有机可乘;中国人多必定用“人民”的搜索……最终决定代表人民投资20亿——由邓亚萍领军,创办“人民搜索”。该项目两年烧完这20个亿,然后倒闭了。其它的例子,不胜枚数。

程序只是决策的通过形式,而决策好坏更取决于决策者的思维模式、性格习惯、学习能力。据说,文科背景较深的经营者,舞文弄墨,多有人文关怀,决策时不时带上浪漫色彩;理科背景深厚的经营者,善解方程,做事规行矩步,决策偏执于因果论证;实干家出身,一路打拼,醉心于事无巨细,决策常陷于经验自信。但是“据说”多不可信,往往以偏概全,并以静止眼光看世界。人有学习能力,跌倒了爬起来,通过反省醒过来。因此,不论什么背景,创造辉煌和奇迹的经营者,一直持续存在。

一项重大决策,在没有进入程序之前,偏好已经有了,论证必然流于程序。完美的程序常会唬人,即使不折不扣遵循,挡不住多数决策程序内含线性思维,与客观规律偏离。

英国学者爱德华博士开发了一种叫做“六顶思考帽”的全面思考问题的模型。通俗地说,如果一顶帽子代表是线性思维的话,那么六顶帽子代表多线性的平行思维。直观想一想,从线性到多线性,似乎决策者的思维空间扩大了很多。

“六顶思考帽”用六种不同颜色的帽子代表六种不同的思维模式。

白色思考帽代表着客观思维模式,阐述一个决策项目的客观事实和数据。进入白帽子思维时间时,大家只摆事实,提供数据,让客观事实说话;杜绝争论,不要批判,防止关键意见人的评论造成决策趋势。

红色思考帽代表着直觉思维模式,把对决策项目的感觉表达出来,情绪得到宣泄。进入红帽子思维时间时,让直觉和预感发挥优势,承认情感是思维的一部分。之所以安排红帽子思维时间,在于先卸掉情感和直觉,才能将科学装上车。大家在此形成共识:认可预感,但非凭预感作决定。

黑色思考帽代表着批判性思维模式,考虑对事物的负面因素进行逻辑判断和评估。进入黑帽子思维时间时,对事实和数据提出质疑,合理地提出自己的个人经验,阐述其中可能的不良动机,指出未来的危险与可能发生的问题。进入黑帽思维时,要避免过激夸大、因人看事,避免发展成为一个对某事某人的批判会。

黄色思考帽代表着找优点的思维模式,积极寻找待决策项目的闪光点。进入黄帽子思维时间时,参会成员从正面考虑问题,表达乐观的、满怀希望的、建设性的观点。当未来不确定的时候,通过黄帽思维可以对一些问题建立可行性基础,比如寻求线索、预测趋势和尝试其他可能性。需要注意的是,要证明某个观点行得通,必须建立在符合逻辑的基础上。

绿色思考帽代表着创造性的思维模式,产生新的想法和新的看待事物的方式。进入绿帽子思维时间时,鼓励大家提出新想法、新概念和新认识,提出解决问题的新途径。在绿帽思维下,我们不能硬性要求任何成果,只要有心力付出即可。有经验的会议主持人,会通过诱因的操作,激发大家的创造力,甚至允许离开逻辑,然后再回来。

蓝色思考帽代表着流程思维模式,是一顶会议主持人的帽子,代表思维过程的控制与组织,它可以控制其他思维模式的出现顺序。蓝色帽子经常使用在项目论证的开始、中间和最后阶段。它有一个重要功能就是打断争论,防止偏离,把大家拉回到某个思维模式上来。

也许“六顶思考帽”背后的原理是思维分工。1776年,亚当·斯密在《国富论》中第一次提出了劳动分工的观点,他举了一个例子:在一个制造扣针的工厂,通过专业化分工,平均一个工人一天可以制造4800针,不仅效率很高,并且节约材料、质量一致性高。如果不实行劳动分工,让工人之间相互独立,什么都是自己完成,那么纵使竭力工作,也许一个工人一天也制造不出一枚扣针。

劳动分工提出来有230多年了,而思维分工一直没有进入萌发状态。常常是,开个决策性会议,要么是“一言堂”,要么大部分人缄默不言,要么吵得像“一锅粥”。谁的影响大,谁的嗓门高,谁更坚持,谁更有计谋,决策结果就向谁那边走去。最后往往是,懒婆娘裹脚布式的会议,一群高水平的人,做出了一个个低水平的决策。

“六顶思考帽”结合罗伯特议事规则,适合团体式的论证决策会议。有的企业领导人偏好杀伐果断,以树立自己的权威。这无可厚非,各种管理风格都有成功可能。如何杀伐果断?之前领导人要做足功课。

下面再介绍一种立体思维框架,它适合领导人在重大决策前进行一系列思考活动。立体思维框架包括多种思维形式的组合:定性(量)思维、因果思维、类比思维、利弊思维、发散思维、创造思维等。

最近“新三板”比较热,不少公司要趁机而上,下面就用立体思维框架思维一下。

所谓定性思维,就是从被讨论项目的性质出发进行思维。“新三板”门槛较低,短时间就可挂牌。挂牌“新三板”,企业股份只是被代销,并且要交各种费用。因此,“新三板”就是一个代销企业股份的交易市场。股份能卖出与否,要看企业的质地如何。话又说回来,如果企业质地好,投资商会蜂拥找来,就没必要挂牌“新三板”。

所谓因果思维,就是根据项目的存在状态或异动原因进行追溯分析。“新三板”为什么热起来?新三版是在政策交替、创业板关闸期间,为了舒缓对监管层的压力而推动出来的。也就是,它是一个疏通“堰塞湖”的导流措施,历史性时间窗口让“新三板”热起来。

所谓类比思维,就是运用已有的案例思考当前的项目。“新三板”之前应该有“旧三板”,还有天交所、各个城市的股交中心。他们性质差不多,都是代销企业股份的交易市场。“新三板”这些难兄难弟走过了一个什么历史轨迹?我们既要用发展观点看问题,也要讲历史唯物主义。

所谓利弊思维,就是将实施某个决策的好处和坏处列出来。上“新三板”的不利之处:①大约150万元左右的挂牌费;②半年多的合规改制“运动”;③成功后要缴纳年费;④不断的信息披露……之于好处有这些:①有个“新三板”挂牌的名字;②能增加一些融资机会。其实,没有“新三板”时,不靠谱的上百家团购创业项目也是融到了巨额资金的;有了“新三板”,大部分团购企业也一定融不到钱了。很久以来,资金过剩、热钱涌动,线上线下到处是资金渠道,“新三板”不过是额外多出来花费颇多的一个。

所谓发散思维,就是将被决策项目向多个方向都思考一下。例如,“新三板”会不会发展成为中国的纳斯达克,能否有大比例“转板”的机会……逆向思维也是一种发散思维。今年将在创业板上推行注册制,一旦注册制热起来,监管披露严厉起来,传递到“新三板”,将会怎样?

所谓创造思维,就是找出突破常规的解决方案。能否不上“新三板”,而企业方便融到资?办法总比困难多,对于有创造性思维的人来说,答案经常是肯定的。

通过立体思维框架,对企业要不要挂牌“新三板”进行分析和决策,能让我们的思维丰富和饱满起来。掌握此思维方法,对于喜欢杀伐果断的决策者来说,就少了些凭感觉大胆往前走。

尽管社会生活的很多决策,其背后只有一些直觉经验或投机目的,但是决策背后不仅仅只有以上介绍的“高大上”的思维模式,而是有一个决策动力系统。它包含决策者、决策媒介、被决策项目、决策环境等四个基本要素。以上介绍的六顶思考帽、立体思维框架等思维模式,只是决策媒介的一些表现形式。

决策者是决策动力提供者。按照诺奖获得者、心理学家卡尼曼的说法,人的大脑思维活动区有系统1与系统2两个部分。系统1靠经验和直觉,但很多情况下引发错觉。系统2要付出主观努力,且更加消耗葡萄糖和能量,但也是我们区别动物和机器人的核心。我们每天都在两个系统间切换。感性的人频繁使用系统1,理性的人喜欢使用系统2。

另外,决策者为决策系统提供源动力,所以决策与人性相关。尽管人与人差异挺大,但是人类的共性也不少。例如,巴泽曼《管理决策中的判断》中说人具有“自利性推理”的倾向:相信自己获得比别人更多的资源是绝对公正的;由于情感对决策的影响,会产生“赋予效应”——当人们拥有一件物品或热衷一个项目时,会对它赋予非理性的高价值……

被决策项目、决策环境这两个系统因素经常是动态发展的,所以像巴菲特那样,能洞穿时空的决策者才是众多普通者中的佼佼者。(来源:众合创投 李庆丰)